女校教师

□文/图 潘刚强

《平江县志》中的启明女校是这样记载的:

启明女校,初名启明女学堂。系凌容众、李樵松夫妇变卖家产一千余亩水田,于光绪三十三年(1907)正月正式创立。初设高小、工艺、补习班,并有夜校。宣统元年(1909)七月,增设师范,逾年增设实业讲习所(分校)。民国六年一月,在县城鹤岭新建师范校舍,名私立启明女子师范学校,并附设小学和职业学校。学生一律不收费,对师范、职业生中家庭经济困难的适当给予膳食补贴。

民国十二年八月,改称启明女校。

凌容众(1874—1929),字盛仪。1904年官费留学日本,习警政。1905年加入中国同盟会,1906年被驱逐回国。李樵松(1872—1933),1905年留学日本,入东京青山实践女校,为湖南首批留学女生之一。同年加入同盟会。凌氏夫妇回国后,毁家兴学创办启明女校,取名“启明”,以示启蒙开明之志。

启明女校以传播新思想、新文化为己任,先后开设修身、中国文学、外国语、历史、地理、算学、博物、图画、体操、理化、法制、理财以及心理学、伦理学等课程。虽说为了堵住封建顽固分子的嘴巴,在初办时期,也曾开设《女儿经》之类的讲经课,启明女校却是带头放脚、禁束胸,剪辫子、留新式女学生头,引起城乡女性纷纷仿效,为平江妇女解放之先导。平江早年投身革命的一批巾帼英雄,如湘鄂赣省委妇女部长胡筠、中华苏维埃政府办公厅主任李华英、湖南省民主妇联主任董纯,她们都是启明女生。

1917年,私立启明女子师范学校终于有了鹤岭落脚地。凌容众亲自设计,依山就势新建校舍,斥资增设图书、仪器教具,师范扩至4个班,职业扩至6个班,小学由五个年级扩至六个年级,有教职工34名。

1921年3月,启明女校以平江私立启明女子师范专科学校的名称,呈准国民政府教育部备案。湖南省政府在省教育厅预算中,专列平江私立启明女校补助费经常科目,每年准由省库径拨,不需临时申请。这在各县私立学校中惟此独有,可见启明女校办学之成功。1922年冬,启明女校经费正式列入平江县财政预算。1928年,曾任湖南省都督、省长的谭延闿先生出任国民政府行政院长,他亲题“启明女校”校名由南京寄赠凌容众。自然勒石门楣,一直作为启明女校的金字招牌。

启明女校为旧制师范,从小学6年到师范5年,前后11年时间,有19个班大约700名女生,由天真幼稚的小女孩培育成长为亭亭玉立的女教师。加上后来学制为一至三年不等的简易师范毕业生,启明女校先后培养了2千多名小学教师。新中国成立后,她们成为平江县教育战线的骨干力量和各条战线女干部的主要来源。

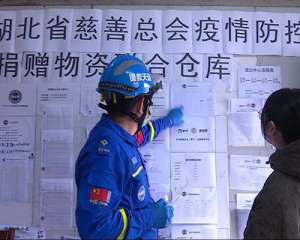

昔日青涩的启明女生重回今日的启明中学

在其他职业技术教育方面,从1907年7月开办工艺第一班开始,到1927年上半年止,曾有过一个统计,共办缝纫班37个,缝纫补习班7个,刺绣班7个,工艺班1个,印染班10个,培养各种职业技术人才2千余人。启明女校从成立到1950年4月并入县立中学止,办学43年,累计为平江县培养女界人才4千多人。

1929年夏天,凌容众先生病殁于长沙刘忠壮祠,享年55岁。校方遵其遗嘱,葬于鹤岭顶端。1933年,李樵松女士病逝。湖南省教育厅厅长朱经农先生亲赠挽词:“懋绩昭垂”。祭唁后与夫合葬,其墓全用青石板结合,墓门立有较大的石碑。墓顶以水泥嵌入覆置的大瓷碗,碗底镌有“凌容众李樵松夫妇合墓”字迹。抗战胜利后,启明女校从烟舟迁回鹤岭。

1947年1月,启明举行四十周年校庆,在校园为创办人凌容众、李樵松竖立纪念碑,教育部长、湖南省长等要员为纪念碑题词。墓前辟有平坦拜坪,坪中设有石桌、石凳,两旁植有柏树,可拜祭,可诵读,日夜弦歌相闻。

鹤岭,原名牧岭,自唐元和四年(809)平江迁治,县治建于岭麓之南,鹤岭为后花园屏风,俗称衙背岭。每年洞庭湖鹤秋去春来,成百上千筑巢繁衍。清康熙初年知县许国璠依麓建有喜鹤亭。从启明女校迁入鹤岭办学起,这座千百年的靠背山,在当地老百姓口中,就改称“启明”,如今辟为文化广场,应当会叫到永远。