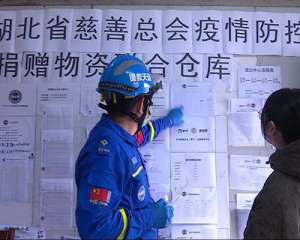

乡村“微工厂”让村民在“家门口”实现就业。

村民在乡村“微工厂”里工作。

黄岭镇现有10多家乡村“微工厂”。

四月春生夏长,处处生机勃勃。茂名市电白区黄岭镇,茂名市布莱达纺织品有限公司的车间里一片繁忙,电动缝纫机的哒哒声此起彼伏,工人们正在加紧生产、赶制订单。

这是一间典型的乡村振兴车间,企业由当地在外人才回乡创业发展,就业人群大多是来自周边村落的村民群众。近年来,电白区贯彻落实省、市“千企帮千镇,万企兴万村”行动部署,持续优化营商环境、强化政策驱动,大力鼓励乡土能人返乡,探索在劳动力相对富余的乡村创业办厂。

一批扎根于农村的“微工厂”涌现出来。在罗坑镇窝仔村,福强电子制造有限公司将电子生产线搬回村里,年产值最高已突破1000万元。在望夫镇花山新村,广东汇恒生活科技有限公司从生产一次性餐具起步,如今业务范畴扩大至传感器元器件等电子产品,厂区面积扩大了几倍。

目前,电白区乡村“微工厂”建设成效显现。1276家“微工厂”年产值达30多亿元,帮助从业人员实现人均年增收2万余元,望夫镇乡村“微工厂”经验在全省高质量发展大会上推广。这些推动村民和村集体经济双增收的“微工厂”,成为电白推进“百千万工程”的生动实践。

●南方日报记者 邓建青

通讯员 王全明 刘绪良 摄影:邓建青

乡贤能人返乡

乡村“微工厂”遍地开花

茂名市电白区东北部,纵横交错的高山丘陵将望夫镇的村落切分得零碎,一度成为乡镇产业引入的阻碍。如今,在“百会帮百镇”大潮下,望夫镇逆向导入产业投资,引导一批在外打拼的乡贤能人把在外的资源精准导入家乡,把企业办在乡邻的“家门口”,进一步壮大特色产业集群。

望夫镇花山新村的山坳里,占地5000平方米的广东汇恒生活科技有限公司(下称“汇恒公司”)从事着传感器元器件的生产。“以前工厂主要生产食品包装容器,三年前又搬回了传感器元器件和筋膜枪等电子产品生产线。”汇恒公司由望夫镇一名乡贤投资建设,负责人用一个“搬”字,道出了这家乡村“微工厂”的发展。他说,“我们回来办厂既有成本和经营上的综合考量,也希望借此带动家乡经济发展。”

有人搬回了深圳的电子零部件生产线,有人搬回了东莞的手机膜生产线,有人搬回了江门的牛大力加工厂……在市、区、镇相关部门的发动下,乡村“微工厂”如雨后春笋般在望夫镇涌现,至今已有20多家。它们业务广泛,涉及特色农产品加工业、塑胶制品、电子制品等,撬动了电白山区镇在实施“百千万工程”中塑造新优势、激发新动能。它们规模不大,却吸纳了周边1000多名村民就业,让农民“变身”工人,“足不出村”就能实现稳定增收。

一间间差异化的乡村“微工厂”,也在黄岭镇破壳成长。

广东天骏智能科技有限公司在黄岭镇创建子公司茂名市布莱达纺织品有限公司,打造“乡村振兴车间”,将干衣机布罩、各类电器产品防尘罩、帐篷、户外天幕等产品的加工生产放到子公司生产,年产值达1500万元。

村民肖海波响应政府号召,回家乡开设“乡村振兴车间”,建起了以手机配件塑胶模具开发、生产销售为主营业务的银琅电子科技有限公司。如今,该公司车间占地面积1500平方米,客户订单稳定,年产值达300多万元。

据介绍,黄岭镇以镇、村党组织为引领,多方联系并整合外出乡贤创业的人才、资金、项目等优势,盘整全镇可利用土地,通过“支部+村庄+公司+农户”发展模式,引领人才回乡创业发展,同时推动当地有基础的合作社向乡村“微工厂”发展,积极推进“乡村振兴车间”建设。据统计,黄岭镇辖区内目前共有乡村振兴车间18间,让村民有着更为灵活的就业空间,累计带动近800人就业。

一条条“生产线”有序运转,也让电白以乡村“微工厂”带动乡村振兴及农村经济的步伐越走越稳。据统计,目前电白区共有1276家“微工厂”,带动周边2.7万多人就业,帮助从业人员实现人均年增收2万余元,望夫镇乡村“微工厂”经验在全省高质量发展大会上推广。这些乡村“微工厂”为当地乡村振兴战略实施、县域经济发展注入新生机。

加强互动服务

共绘乡村发展“同心圆”

“微工厂”遍地开花的背后,如何与乡贤经济深度互动?

在“百会帮百镇”的背景下,双向奔赴的乡村发展“同心圆”擘画成形。茂名市在推进“百会帮百镇”工作中提出引导商协会开展产业帮扶的具体做法,明确聚焦传统产业和新兴产业双向发力。

在实际操作中,电白区一方面积极引导商协会承接结对帮扶镇街项目,开展帮扶工作;另一方面以镇(街道)为单位建立乡贤人才库和乡贤创业项目库,定期开展走访、座谈、推介等活动,畅通乡贤与家乡的沟通交流渠道,搭建乡贤返乡创业新桥梁。

为畅通乡贤回乡投资创业的渠道,电白积极引导乡贤参与新型农业经营主体建设,领办、合办产业联合体,通过资金入股、技术入股、股权奖励、收益分红等方式深度参与产业发展,同时在财政、金融等方面为乡贤回乡办企业提供便利,以实际行动支持乡贤把工厂搬回“家门口”。

此外,电白区做好招商引资配套服务工作,按照“宜建则建、宜改则改、宜租则租”的原则,鼓励各村集体利用闲置校舍、厂房等集体资产、资源进行改扩建,及时解决“微工厂”用地问题。加大对乡村“微工厂”项目建设的服务保障,及时补齐基础设施、公共服务、人居环境短板,确保道路、物流平台、电商销售等基础设施完善;及时协调解决项目建设存在用电、环评等问题,吸引项目落地。建立农村富余劳动力名册,实现动态管理,强化就业服务,持续做好政策宣传、职业介绍、职业指导等服务工作。

解决富余劳动力就业问题,是村级小微工厂另一关键。笔者走访发现,乡村“微工厂”让许多村民在“家门口”实现就业,工人需求人数少则二三十人,多则可达一两百人。

在望夫镇花山村,沿着田地的小路来到一处山脚下,一个集牛大力育苗、种植、加工、销售于一体的生产基地出现在眼前。这家名叫嘉发中尚农业的企业,稳定吸纳了周边村民约200人就业。

“工厂都是本地村民,大部分是妇女,以前她们大多都是在外打工,如今在家门口就实现了就业。”黄岭镇茂名市布莱达纺织品有限公司现有员工70多人,工人工资按件算,一般每月能拿到4000多元到7000元。

在望夫镇塘肚村,广东新德尚科技有限公司三年前将东莞的手机膜生产线搬回村里。如今,工厂生产线稳定运转,常年招聘工人数量为30—50人。“有时候订单少,工人可以先回家干农活,等到生产高峰期再回来。这种就业模式比较灵活,也比较适合农村群众。”新德尚公司负责人黎卿源说。

乡村“微工厂”搭起就业“大舞台”,人才队伍的建设是持续健康发展的重要因素。为此,电白区统筹推进乡村振兴各类人才队伍建设,通过组织外出参观、专题学习等多种形式,多次组织“微工厂”业务骨干到外地现场参观企业经营模式和人才管理方式。此外,政府牵线搭桥,定期联合职业培训学校开展就业技能培训,帮助农村富余劳动力进入“微工厂”就业。